1:<Activitymc:Ignorable="sap sads"x:Class="FlowSample"sap:VirtualizedContainerService.HintSize="696,676"mva:VisualBasic.Settings="Assembly references and imported namespaces for internal implementation"

2:xmlns="http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/activities"

3:xmlns:av="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

4:xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

5:xmlns:mv="clr-namespace:Microsoft.VisualBasic;assembly=System"

6:xmlns:mva="clr-namespace:Microsoft.VisualBasic.Activities;assembly=System.Activities"

7:xmlns:s="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"

8:xmlns:s1="clr-namespace:System;assembly=System"

9:xmlns:s2="clr-namespace:System;assembly=System.Xml"

10:xmlns:s3="clr-namespace:System;assembly=System.Core"

11:xmlns:sad="clr-namespace:System.Activities.Debugger;assembly=System.Activities"

12:xmlns:sads="http://schemas.microsoft.com/netfx/2010/xaml/activities/debugger"

13:xmlns:sap="http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/activities/presentation"

14:xmlns:scg="clr-namespace:System.Collections.Generic;assembly=System"

15:xmlns:scg1="clr-namespace:System.Collections.Generic;assembly=System.ServiceModel"

16:xmlns:scg2="clr-namespace:System.Collections.Generic;assembly=System.Core"

17:xmlns:scg3="clr-namespace:System.Collections.Generic;assembly=mscorlib"

18:xmlns:sd="clr-namespace:System.Data;assembly=System.Data"

19:xmlns:sl="clr-namespace:System.Linq;assembly=System.Core"

20:xmlns:st="clr-namespace:System.Text;assembly=mscorlib"

21:xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

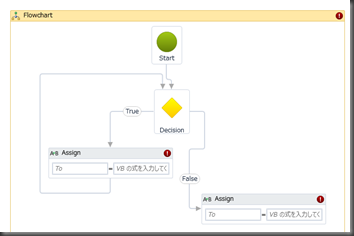

22:<Flowchartsad:XamlDebuggerXmlReader.FileName="C:\Users\DemoUser\Desktop\NawaTech20131123\NAWASAMI_ACIVITY\NAWASAMI_ACIVITY\FlowSample.xaml"sap:VirtualizedContainerService.HintSize="656,636">

23:<sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

24:<scg3:Dictionaryx:TypeArguments="x:String, x:Object">

25:<x:Booleanx:Key="IsExpanded">False</x:Boolean>

26:<av:Pointx:Key="ShapeLocation">270,2.5</av:Point>

27:<av:Sizex:Key="ShapeSize">60,75</av:Size>

28:<av:PointCollectionx:Key="ConnectorLocation">300,77.5 300,107.5 310,107.5 310,126.5</av:PointCollection>

29:<x:Doublex:Key="Width">642</x:Double>

30:</scg3:Dictionary>

31:</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

32:<Flowchart.StartNode>

33:<x:Reference>__ReferenceID0</x:Reference>

34:</Flowchart.StartNode>

35:<FlowDecisionx:Name="__ReferenceID0"sap:VirtualizedContainerService.HintSize="70,87">

36:<sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

37:<scg3:Dictionaryx:TypeArguments="x:String, x:Object">

38:<x:Booleanx:Key="IsExpanded">True</x:Boolean>

39:<av:Pointx:Key="ShapeLocation">275,126.5</av:Point>

40:<av:Sizex:Key="ShapeSize">70,87</av:Size>

41:<av:PointCollectionx:Key="FalseConnector">345,170 375,170 375,243.5 345,243.5 345,360 368,360</av:PointCollection>

42:<av:PointCollectionx:Key="TrueConnector">275,170 190,170 190,240</av:PointCollection>

43:</scg3:Dictionary>

44:</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

45:<FlowDecision.True>

46:<FlowStepx:Name="__ReferenceID2">

47:<sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

48:<scg3:Dictionaryx:TypeArguments="x:String, x:Object">

49:<av:Pointx:Key="ShapeLocation">68,240</av:Point>

50:<av:Sizex:Key="ShapeSize">244,60</av:Size>

51:<av:PointCollectionx:Key="ConnectorLocation">190,300 190,330 52.5,330 52.5,96.5 292.5,96.5 292.5,126.5</av:PointCollection>

52:</scg3:Dictionary>

53:</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

54:<Assignsap:VirtualizedContainerService.HintSize="244,60">

55:<sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

56:<scg3:Dictionaryx:TypeArguments="x:String, x:Object">

57:<x:Booleanx:Key="IsExpanded">True</x:Boolean>

58:</scg3:Dictionary>

59:</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

60:</Assign>

61:<FlowStep.Next>

62:<x:Reference>__ReferenceID0</x:Reference>

63:</FlowStep.Next>

64:</FlowStep>

65:</FlowDecision.True>

66:<FlowDecision.False>

67:<FlowStepx:Name="__ReferenceID1">

68:<sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

69:<scg3:Dictionaryx:TypeArguments="x:String, x:Object">

70:<av:Pointx:Key="ShapeLocation">368,330</av:Point>

71:<av:Sizex:Key="ShapeSize">244,60</av:Size>

72:</scg3:Dictionary>

73:</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

74:<Assignsap:VirtualizedContainerService.HintSize="244,60">

75:<sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

76:<scg3:Dictionaryx:TypeArguments="x:String, x:Object">

77:<x:Booleanx:Key="IsExpanded">True</x:Boolean>

78:</scg3:Dictionary>

79:</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>

80:</Assign>

81:</FlowStep>

82:</FlowDecision.False>

83:</FlowDecision>

84:<x:Reference>__ReferenceID1</x:Reference>

85:<x:Reference>__ReferenceID2</x:Reference>

86:</Flowchart>

87:</Activity>